Киноистория Лужского района хранит память о многих фильмах. В их числе «Горячие денечки» («Ленфильм», 1935), «Великий гражданин» («Ленфильм», 1939), «Блокада. Лужский рубеж» («Ленфильм», 1974), «Тоталитарный роман» («Ленфильм», 1998), «Край» (ТПО «Рок», 2010). И это далеко не полный перечень. Краеведческая находка последнего времени – фильм «Степан Халтурин». Его уникальность в кадрах, запечатлевших облик Луги 1925 года, тогда еще мало отличавшейся от дореволюционной.

О фильме

Немой художественный фильм «Степан Халтурин» вышел на экраны молодой страны Советов 7 апреля 1925 года. Он был снят на киностудии «Севзапкино». Кинокомпания была учреждена 30 апреля 1918 года под именем «Петроградский кинокомитет», в «Севзапкино» переименована в 1922 году, а в 1934 году стала «Ленфильмом».

Фильм о народовольце Степане Халтурине был поставлен режиссером Александром Ивановским. Зрителям он хорошо известен по знаменитой комедии «Укротительница тигров». За патриотические работы в советском кинематографе Ивановский в 1936 году получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а в 1941 году стал лауреатом Сталинской премии.

Сценарий фильма написал известный историк Павел Елисеевич Щеголев. В сюжете художественными средствами воссоздана биография Степана Халтурина на фоне подлинных исторических событий.

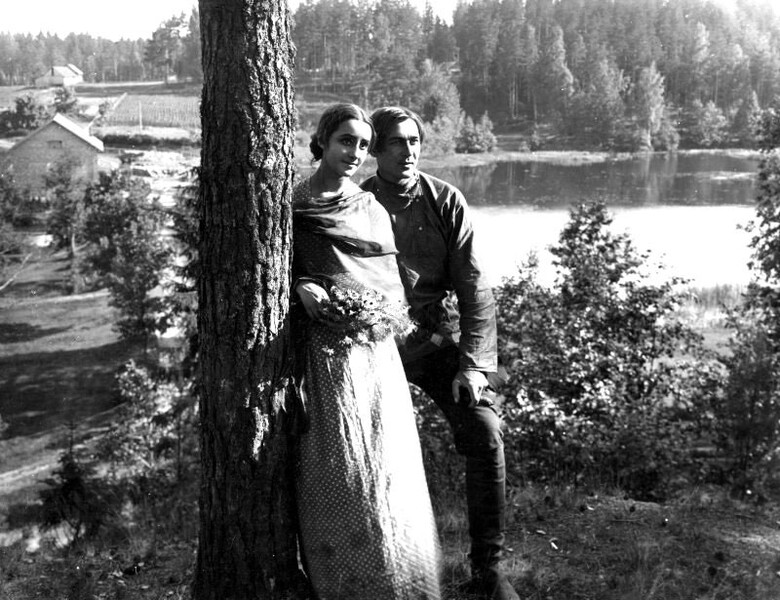

Над фильмом работали операторы Фридрих Вериго-Даровский и Иван Фролов, художники Владимир Егоров и Алексей Уткин; главные роли исполнили Александр Морозов (Степан Халтурин), Ангелина Раупенас (Ольга, невеста Халтурина), Леонид Добровольский (Александр II), Яков Малютин (Александр III), П. Шидловский (Желябов), Олег Фрелих (Плеханов) и другие актеры.

Площадками для съемок стали несколько городов. Москва, Петербург и Одесса «играют» сами себя, а время обучения Халтурина в Вятке (ныне Киров) снимали в Луге. Спасибо съемочной группе за этот выбор.

«Степан Халтурин» Ивановского стал первым советским историко-биографическим фильмом, но его не сочли удачным. Картина не имела большого успеха у зрителей, критика не оценила новизну ее построения. Наверное, режиссер опередил время. Сейчас художественная реконструкция событий распространенный прием, используемый в документальном кинематографе.

О главном герое

Степан Николаевич Халтурин родился 21 декабря 1856 г. в деревне Халевинская (ныне деревня Журавли Орловского района Кировской области) Орловского уезда Вятской губернии в семье зажиточных крестьян. В 1871 году он окончил Орловское уездное училище. Во время учебы много читал и увлекся народнической литературой.

В 1874-1875 годах Степан Халтурин учился в Вятской земской учительской семинарии, но был исключен за плохую успеваемость. Осенью 1875 года перипетии судьбы привели Халтурина в Петербург, где он примкнул к революционным народникам, познакомился с Георгием Плехановым, активно посещал политические кружки.

5 февраля 1880 года Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце с целью покушения на Александра II. Позднее в Москве его избрали членом исполкома «Народной воли». 18 марта 1882 года в Одессе вместе с Н.А. Желваковым Халтурин участвовал в убийстве прокурора В.С. Стрельникова. Желваков стрелял, а Халтурин ждал его в условном месте, переодевшись извозчиком. Террористов предали суду и казнили.

В советское время деятельность народовольцев была романтизирована. Им ставили памятники, их именами называли улицы, площади, предприятия, учебные заведения. Имя Халтурина носила улица в Ленинграде, выходящая к Дворцовой площади. В 1991 году ей вернули историческое название – Миллионная. С 1923 по 1992 год название Халтурин имел город Орлов Кировской области. В большом количестве городов были, а где-то и сохранились улицы, площади, переулки и даже переезды Халтурина.

По старой Луге

Фильм Ивановского начинается с рассказа о приезде Степана Халтурина в Вятку, где он учится, знакомится с политическим переселенцем Покровским и группирующейся вокруг него молодежью. Очевидно, Покровский – вымышленный персонаж, прототипом которого стал преподаватель земского училища в Вятке Котельников. Позднее в Петербурге он помог Халтурину устроиться в железнодорожные мастерские и ввел его в политические кружки. Есть и еще одно отклонение от реальных событий. Халтурин в Вятке учился в учительской семинарии, но в кинокартине он осваивает профессию столяра.

Напомню, что фильм «Степан Халтурин» немой, поэтому понять, о чем говорят герои сложно, но это и не нужно. В Луге, «играющей» Вятку, представлена романтическая линия сюжета. Степан знакомится с Ольгой, дочерью смотрителя училища. Между молодыми людьми возникают дружеские, а затем и более глубокие чувства. Роман Степана и Ольги развивается на фоне старого деревянного моста через Лугу, что вел от Базарного переулка к Большому уездному проспекту (Комсомольский проспект), у Штолевой плотины, меж сосен, растущих на крутых берегах озера Омчино. Лето, солнце, счастье…

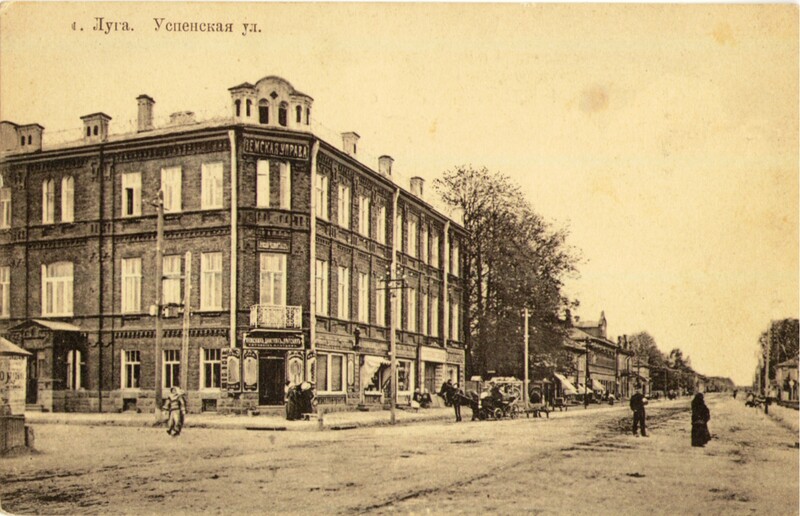

Для лужан эти кадры бесценны! Меняющийся видеоряд проводит нас по тропинкам Городского сада, мы видим Базарную площадь, Воскресенский собор, пристань и речку Лугу, сохранившееся здание Уездной управы и банка, где сейчас находится Компьютерный центр. Узнаваем и дом Тирана на Успенской улице (проспект Володарского). В этом фрагменте мы впервые можем увидеть застройку на месте, где сейчас расположен сквер В.И. Ленина.

Особая тема – лица простых людей, мелькающие в кадрах. Дети, играющие у воды, продавцы в базарных лавках, извозчики, горожане – сейчас мы бы называли их массовкой. Это жители Луги, навсегда оставшиеся в далеком 1925 году. Благодаря киноленте мы можем увидеть и сохранить их в своей памяти. И пусть в середине 1920 годов зрители не оценили фильм «Степан Халтурин». Нам стоит поблагодарить режиссера и операторов за светлый видеоряд старой Луги.

Дома Тирана и Пахомова

Фильм «Степан Халтурин» подарил нам уникальный кадр. Давайте его внимательно рассмотрим. Герои идут по Успенской улице (проспект Володарского). Слева на заднем плане мы видим трехэтажное кирпичное здание с угловым аттиком, который венчает арка с нишами.

Это знаменитый дом, принадлежавший предводителю лужского уездного дворянства, владельцу роскошного имения вблизи станции Плюсса А.А. Тирану. Здание в стиле северного модерна согласно разным источникам было построено в 1905 или 1908 году на углу Гдовской (улица Дзержинского) и Успенской. Сейчас на этом месте стоит двухэтажный жилой дом, фасады которого смотрят на проспект Володарского и улицу Дзержинского.

До 1917 года на третьем этаже дома Тирана размещалась Земская управа, на втором – Лужский земский суд. В здании находились камера мирового судьи, земский сельскохозяйственный склад, на первом этаже – магазин готового платья и парикмахерская П. Григорьева.

Здесь же работал лужский зимний театр на 350 посадочных мест. В начале 1930 годов он был переоборудован в кинотеатр «КИМ», что означало Коммунистический интернационал молодежи. Тогда в бывшем доме Тирана размещались аптека и старшие классы 10 средней школы. Здание было уничтожено в начале войны во время авианалетов на Лугу.

Справа на фотографии мы впервые видим дома, о которых уже знаем. Ближе к началу Успенской за невысокими деревьями скрывается одноэтажное деревянное здание. Согласно исследованиям председателя Лужского общества краеведов А.В. Носкова оно принадлежало торговцу Макарову. В доме по адресу: Успенская, 9 был магазин дамских шляп с квартирой модистки. К началу 1960 годов на этом месте построили здание большого зрительного зала кинотеатра «Смена».

За домом Макарова мы видим двухэтажный кирпичный особняк с глухим полукруглым эркером, выстроенный в стиле модерн. Особое внимание притягивает оформление козырька-навеса над центральным входом. Адрес дома: Успенская, 11. История его строительства весьма запутанная.

Владельцем участка был Гаврила Пахомович Пахомов, выходец из крестьян села Видони Феофиловской волости Лужского уезда. 4 января 1912 года он направил в лужскую Городскую управу просьбу о разрешении строительства на этом месте кинематографа. В Луге Пахомову дали зеленый свет, но в губернском Строительном отделении отказали. Причина – несоответствие нормативным требованиям для кинематографов.

А.В. Носков в статье «Федот, да не тот. Фиаско крестьянина Пахомова» сообщает, что Пахомов все-таки приступил к строительству двухэтажного каменного здания. К концу 1913 года были возведены стены первого этажа и начат второй этаж. Позднее Пахомов обратился за разрешением на каменную пристройку. Ее второй этаж должен был стать большим залом с отдельными входами. Реализовал ли Пахомов мечту о кинотеатре, неизвестно, но его дом мы видим в кадре фильма «Степан Халтурин»

Ирина Голубева